上海银行“飞单”案二审出炉!20多名储户吞苦果血亏,银行被判赔四成!

导读:良卓资产暴雷6年后,20多位上海银行“飞单”案的老人终于迎来了判决结果,代销机构上海银行需要承担四成赔偿责任。

6月9日,上海金融法院公布了一起“飞单”案件典型案例,终审判令某银行赔偿刘某39万余元。根据案情描述和公开信息比对,资管君发现,该案件原告方为原上海银行浦三路支行客户经理陆某“飞单”销售良卓资产的受害者。

据媒体报道,2024年10月,上海浦东法院一审判决被告上海银行浦三路支行赔偿原告损失39万余元。参照其购买良卓私募基金的实际损失金额计算,上海银行被判赔偿四成。

上海金融法院二审判决维持原判。

上海银行要赔多少钱?据投资者披露,约有20名储户通过上海银行浦三路支行员工陆某购买了该私募基金,总金额超3700万元,而90%以上的购买者都是退休老人。以该赔偿比例计算,假如这些“飞单”案受害者之后均提起诉讼,法院均按照该比例判决,上海银行需赔偿约1500万元。但这些老人中已有人在漫长的等待过程中离开人世,实际起诉人数将小于该数字。

01

—

理财经理“飞单”销售私募基金

2016年2月至2019年3月,在上海银行前理财经理陆某的推荐下,约有20名上海银行老年储户将上海良卓资产管理有限公司(下称良卓资产)旗下的私募基金误认为是上海银行的理财产品进行认购,起投金额为100万元,总金额超3700万元。

刘某就是其中的一员。他年过八旬,独自一人生活,是陆某的长期客户。2018年,陆某得知刘老伯刚把房子卖掉,有大量现金在手,就推荐说银行有个产品利息要比其他的存款高,且保本,不要跟任何人讲。

陆某在推介良卓资产的产品时,特别强调了“上海银行托管”这一点,并称项目优势包括“银行承兑汇票,都有银行信用做背书,银行刚性兑付,零风险”“由上海银行作为托管人,对基金运作全程进行监管”。

彼时,上海银行浦东分行是良卓资产私募基金的托管人、行政管理服务商。

刘老伯因年纪大,无法分辨自己购买的是何种产品,购买该私募基金的转账是在陆某办公室、使用陆某的电脑、由陆某帮忙操作的。

2019年,良卓资产私募基金爆雷,刘某赎回部分份额后亏损99万余元。这时候才发现,原来上海银行并非良卓资产的销售机构,也就是说,他们遇到了“飞单”。

所谓“飞单”,是指银行员工违规销售非银行代销的理财产品。

02

—

上海银行被罚100万

此后,刘某投诉至监管部门。

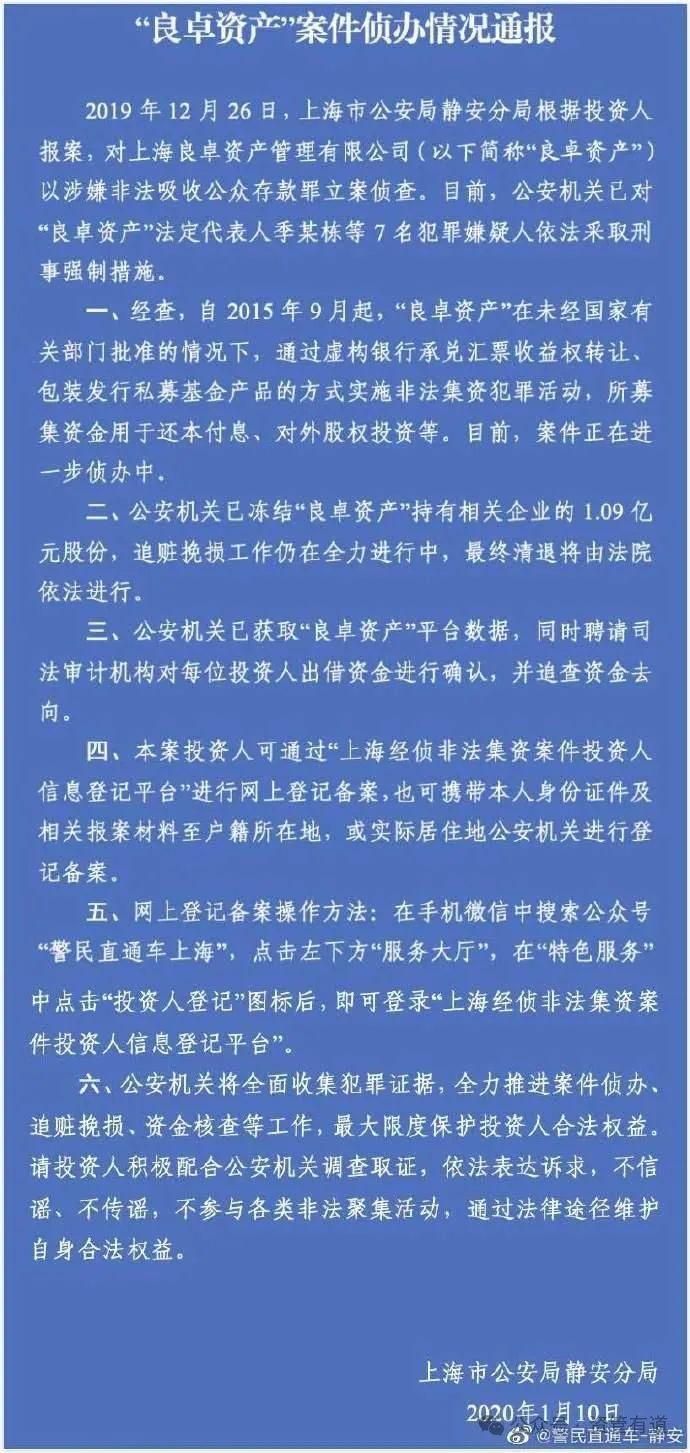

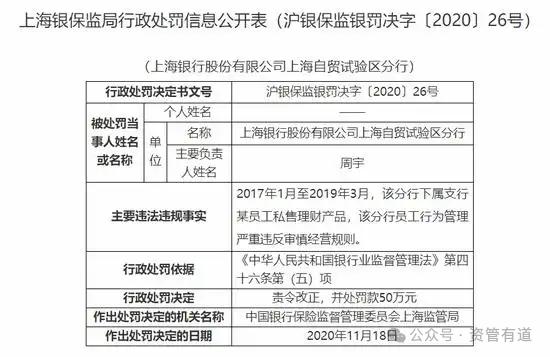

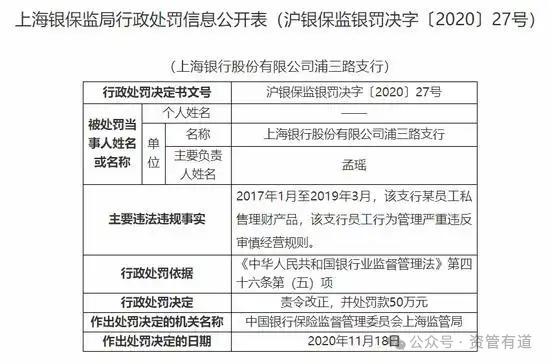

2020年11月,原上海银保监局对上海银行下发5张罚单。其中,陆某2017年1月至2019年3月对私售理财产品的违法违规行为负有直接责任,被禁止从事银行业工作终身。上海银行浦三路支行,因员工的上述违法违规行为被罚款50万元,并责令改正。池某某对员工的上述违法违规行为负有直接管理责任,被警告。

由于违法违规的上海银行浦三路支行是上海银行上海自贸试验区分行的下属支行,上海银行上海自贸试验区分行被罚50万元,并责令改正。

在监管部门处罚后,包括刘某在内的多位投资者选择拿起法律武器诉诸法院,要求上海银行浦三路支行赔偿损失。

03

—

一审认定“飞单”不构成职务行为

据媒体报道,2024年10月,浦东法院一审判决上海银行浦三路支行赔偿原告损失398,273.97元。参照购买良卓私募基金的实际损失金额995,684.93元(购买金额为100万元,已兑付收益4,315.07元),银行方被判赔偿四成。

浦东法院审理认为,本案的争议焦点有四个:一、对良卓资产私募基金推介、购买、签约等事实方面的认定;二、第三人(即陆某)销售良卓基金的行为是否构成职务行为或表见代理;三、被告上海银行浦三路支行是否存在过错;四、被告上海银行浦三路支行应承担的责任范围。

浦东法院认为,陆某销售案涉基金的行为不构成职务行为,也不构成表见代理。银行支行违反审慎监管职责,存在管理疏漏,该等疏漏为陆某私售案涉基金提供了便利,存在过错,且与刘某损失存在因果关系,应承担相应的过错赔偿责任。而投资者作为理性自然人,应充分了解产品的交易内容和交易风险,不能片面基于对他人或机构的信赖而漠视投资风险。刘某在购买涉案私募基金前,有过多次购买正规银行理财的经验,但对于案涉私募基金有违常理的地方却予以忽视。

综合考量各行为主体的过错程度,以及过错对损失产生的原因力,一审法院酌定银行支行赔偿刘某损失39万余元。

04

—

员工监管上存在过错,二审维持原判

上海银行浦三路支行不服,向上海金融法院提出上诉,请求撤销一审判决,改判驳回刘某的全部诉讼请求。该支行认为,银行在管理上没有疏漏,刘某的损失与支行行为没有因果关系,且相关刑事案件的退赔程序尚未开始,刘某的损失尚未确定,应该先刑后民。

上海金融法院二审认为,首先,该支行在员工监管上存在过错。根据查明事实,经陆某介绍购买该私募基金的银行客户约有20人,如此规模的销售行为发生在银行的工作场所且在工作时间,支行在员工行为审慎监管上存在过错。监管部门亦认定支行员工行为管理严重违反审慎经营规则,陆某对此负有直接责任,支行时任行长对此负有直接管理责任。

其次,陆某的行为具有重大性,该支行的过错较重。

再次,银行支行与刘某损失之间的因果关系。虽然刘某损失产生的直接原因是案涉基金管理人未尽管理职责,但银行支行疏于对员工的管理的不作为行为为陆某得以实施违规销售提供了便利,应承担相应的过错赔偿责任。

最后,在责任比例上,综合考虑过错大小等因素,银行支行应该对刘某的损失承担近四成的责任,该责任比例与银行支行的过错相当。

据此,上海金融法院二审判决驳回上诉,维持原判。